25 juin 2024

– 3 minutes de lecture

Transformation Agile des Organisations

Séverin Legras

Directeur Agilité, Projets & Produits

Retour sur la 4ème édition du Campus de l'Innovation Managériale

25 juin 2024

– 3 minutes de lecture

Transformation Agile des Organisations

Séverin Legras

Directeur Agilité, Projets & Produits

Les 6 leviers de Fabien Galthié pour réussir un projet de transformation

6 octobre 2022

– 5 min de lecture

Séverin Legras

Directeur Agilité, Projets & Produits

Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis un passionné d’IT, de transformation, de leadership, et à titre plus personnel de sport. J’essaie souvent de mettre en parallèle ces 2 mondes, pas si opposés l’un de l’autre. J’ai eu la chance d’échanger directement avec Arsène Wenger ou encore Philippe Saint-André et j’étudie beaucoup le management dans le sport de haut niveau.

Le week-end dernier, à l’heure de l’apéritif, je suis tombé sur l’émission Canal Rugby Club qui recevait Fabien Galthié, le sélectionneur de l’équipe de France.

Sa mission, à son arrivée à la tête de l’équipe de France il y a 3 ans était simple : transformer une équipe moribonde qui sortait d’une coupe du monde au Japon plutôt décevante et la transformer en machine à gagner, avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2023 qui a lieu en France.

Force est de constater que ce programme de transformation pluriannuelle est un succès puisque les résultats sont là, avec notamment le gain du Grand Chelem en 2022 et un succès de prestige au stade de France contre l’équipe de All Blacks pour la première fois depuis 12 ans.

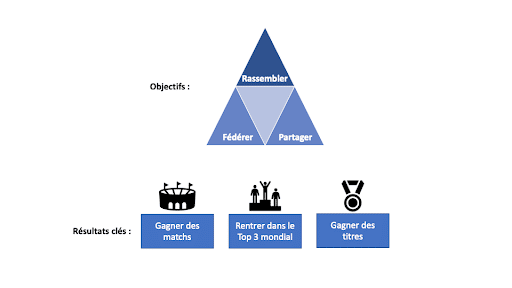

Fabien Galthié explique comment il a mené ce grand programme de transformation. La première chose qui a été faite : travailler avec le staff pour donner du sens à leur mission. Est sorti de cette démarche un triptyque d’objectifs présentés par le staff au groupe : Rassembler, fédérer et partager. Ceci pose le cadre autour de ce groupe et une vision claire.

A la manière de la méthode des OKR, le staff a décliné ces objectifs en résultats clés mesurables :

Je prends l’exemple des OKR car ce qui est très marquant dans le discours de Fabien Galthié c’est cette recherche de cohérence et de continuité. Pas question de changer de cap à la première défaite, son mode de fonctionnement est d’avoir une vision claire et de s’y tenir. Néanmoins il précise qu’il est possible d’évoluer : il a par exemple fait le choix de développer 2 groupes de joueurs : le groupe Premium qui participe aux grandes compétitions, et un groupe orienté Développement ou Incubation, ce qui n’était pas forcément son choix de départ. Mais il a considéré avec son staff que c’était le meilleur moyen de faire face aux contraintes de calendrier, de développer son groupe et d’embarquer tout le monde dans ce projet commun pour réduire l’incertitude liées aux blessures, fréquentes dans ce sport.

Il est assez rare de voir des acteurs du sports partager autant d’informations sur l’utilisation de la donnée. Dans une longue interview récente pour So Foot, le président du Toulouse FC Damien Comolli explique comment il utilise la donnée pour recruter des joueurs compatibles avec le jeu de son équipe. Ici Fabien Galthié va plus loin, en partageant de manière très transparente les 7 indicateurs clés qui lui permettent avec son staff de mesurer la performance des joueurs :

Il décrit également le fonctionnement interne de la sélection, avec la construction d’une cellule d’analyse qui est au centre des travaux, avec les coachs qui sont autour. Cette cellule est composée de Data Scientists et s’appuie sur une Data Farm leur permettant ensuite de développer un portail et d’envoyer des requêtes en Python. Vous ne rêvez pas, ce sont les mots d’un sélectionneur de l’équipe de France de Rugby, pas du DSI d’une banque. (PS : si vous avez besoin d’une définition de la data science, je vous recommande ce très bon article de Jean-Baptiste PICCIRILLO : LA DATA SCIENCE, DU BESOIN MÉTIER À L’UX : 4 PRINCIPES CLÉS)

Ce qui est intéressant c’est que Fabien Galthié va dans les clubs pour expliquer aux 120 joueurs qui font partie de sa liste de prospects quels sont ces indicateurs, comment les mesurer et quels sont les niveaux attendus (bien sûr il ne précise pas ces éléments détaillés dans l’interview). Les joueurs ont 1 an à partir de maintenant pour préparer l’échéance de la coupe du monde et savent quelles sont les caractéristiques qu’ils doivent développer pour être éligible à l’aventure. Et il le dit tout net : ceux qui ne seront pas au rendez-vous des indicateurs n’ont que peu de chance de faire partie du bon wagon.

Encore une fois, nous avons un objectif clair et un moyen de mesure tout aussi transparent. Et ces KPI vont permettre de disposer de joueurs qui seront capables immédiatement de s’adapter au jeu que souhaite mettre en avant l’équipe de France.

Pour ceux qui suivent le rugby, ils auront certainement noté que Fabien Galthié “invente” de nouveaux mots. En réalité, il utilise des mots jusque-là écartés du jargon sportif pour expliquer ses concepts.

Ainsi, il définit 3 KPI à améliorer pour augmenter les chances de gagner un match :

Ce dernier n’est pas commun dans le monde du sport. La définition du sélectionneur de la fulgurance est la capacité à traverser le terrain (des 22 mètres français aux 22 mètres adverses en moins de 22 secondes). Il considère que dans son sport, cette transition rapide augmente les chances de marquer des essais et donc de gagner le match. D’ailleurs en football, les coachs parlent souvent de transition ou de verticalité.

Mais au final toute cette donnée vise un objectif simple : sortir des réponses simples à des questions simples. Par exemple : comment fait-on pour battre le Japon ?

Nous avons beaucoup parlé de pilotage, d’indicateurs, de data mais assez peu des Hommes. Pour ce qui concerne les joueurs, Fabien Galthié a mis en place quelque chose qu’Arsène Wenger m’avait expliqué en 2018 : le leadership partagé.

Ces 2 coachs de renom appliquent cette recette avec succès. Plutôt que de confier l’ensemble du leadership à un seul capitaine, ils nomment une équipe de cadres, dont va être issu le capitaine. C’est cette équipe de cadres qui fixe notamment certaines règles de vie à l’intérieur du groupe ou qui font le relai entre le reste des joueurs et le staff.

Arsène Wenger m’expliquait notamment qu’il avait tellement de choses à gérer à Arsenal qu’il était content de pouvoir déléguer certaines décisions directement au groupe, et que la vertu de ce système était que cela développait grandement la confiance au sein du groupe.

Je trouve extrêmement intéressant la manière dont Fabien Galthié a mené son projet de transformation de l’équipe de France et je suis persuadé que ses idées sont absolument transposables dans un autre contexte :

Tous ces éléments sont pour moi des facteurs de réussite d’un projet de transformation !

Sources et crédits photos :

Evolution du contrôleur de gestion : de l'âge de Pierre à aujourd'hui

30 septembre 2021

– 5 min de lecture

Nathalie Tigne

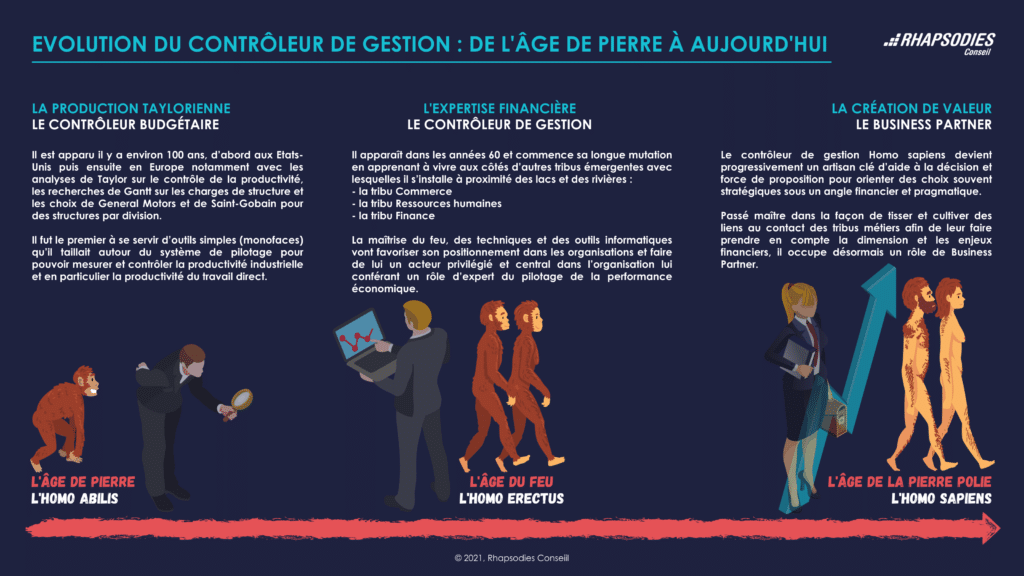

Je vous propose une analogie sur l’évolution de l’Homme préhistorique et la métamorphose du métier de contrôleur de gestion depuis son origine à aujourd’hui.

Au cours de mes 20 ans d’expériences professionnelles en Finance, j’ai vu le métier de contrôleur de gestion progresser dans le chemin de la création de valeur et de l’accompagnement des métiers et des opérations sur des enjeux financiers et de performance.

Alors parfois le contrôleur de gestion suscite une certaine suspicion de la part de ses interlocuteurs : Vient-il nous couper les budgets ? Sa vision financière ne va-t-elle pas s’opposer à la vision opérationnelle ? Qui mieux que les opérationnels sont susceptibles de fiabiliser des forecasts ?

Ma conviction est qu’à deux on est plus forts et que c’est la combinaison des 2 mondes Finance & Opérations qui fait et fera la force du Contrôleur de gestion de demain. Alors oui, le contrôle de gestion est une fonction dite « support » dans les organisations et il n’est pas au coeur du réacteur mais c’est un allié incontournable pour sécuriser la stratégie de l’entreprise.

Le Contrôleur de gestion Homo habilis (homme adroit) est considéré comme le premier représentant de l’espèce des Contrôleurs de gestion.

Il est apparu il y a environ 100 ans, d’abord aux Etats-Unis puis ensuite en Europe en fonction des besoins des entreprises et de l’évolution du monde technique et économique avec les analyses de Taylor (1905) sur le contrôle de productivité, les recherches de Gantt (1915) sur les charges de structure et les choix de General Motors (1923) et de Saint-Gobain (1935) pour des structures par division.

A l’époque, il ne s’appelait pas encore Contrôleur de gestion, mais il apprenait déjà à s’occuper des activités de production, et à contrôler un certain nombre de tâches déléguées à la tribu.

Jusqu’au début des années 60, il vivait dans des abris parfois rudimentaires inspirés du modèle des premières firmes industrielles américaines. Afin de protéger la production contre d’éventuels prédateurs, il avait adopté les règles de vie et de gestion taylorienne fondée sur 4 principes :

Il fut le premier à se servir d’outils simples (monofaces) qu’il taillait autour du système de pilotage pour pouvoir mesurer et contrôler la productivité industrielle et en particulier la productivité du travail direct.

Nomade et premier bipède, il se déplaçait sur ses deux jambes Objectifs-Moyens pour aller chercher sa nourriture en réalisant de courtes distances, mais en mettant à disposition tout au long du chemin des informations et des éléments permettant de mesurer le chemin parcouru et les résultats.

Il vivait en petit groupe dans une structure hiérarchique découpée verticalement en centres de responsabilités.

Il se nourrissait essentiellement de gestion de la production et du processus de planification, dans un objectif de productivité et de rationalisation.

Le contrôleur de gestion Homo habilis est donc un contemporain des industries dites de « l’âge de pierre et de la production taylorienne ». Il pratiquait alors le contrôle budgétaire.

Le contrôleur de gestion Homo erectus (homme debout) est un grand voyageur.

Il se déplace et est confronté dans le temps, à l’augmentation de la concurrence et à la globalisation de l’économie.

Il apparaît dans les années 60 et commence sa longue mutation en apprenant à vivre aux côtés d’autres tribus émergentes avec lesquelles il s’installe à proximité des lacs et des rivières :

Doté d’une capacité crânienne de 850 à plus de 1000 cm3 et d’une tête osseuse caractéristique : une mâchoire puissante, un prognathisme marqué, des os épais, un front assez bas, pas de menton, un bourrelet sus-orbitaire et une carène sagittale plus ou moins marquée, il a amélioré les techniques de taille en réalisant ses premiers bifaces. Ses outils révèlent l’existence de comportements nouveaux dans la lignée des contrôleurs de gestion : l’élaboration d’outils, une forte adaptation des outils aux conditions locales et aux besoins humains, le développement de modèles parmi lesquels nous retiendrons :

La maîtrise du feu et des outils informatiques vont favoriser et conforter le Contrôleur de gestion Homo erectus dans son positionnement transverse, faire de lui un acteur privilégié et central dans l’organisation, lui donner sa légitimité d’expert du pilotage de la performance économique.

Il y un peu plus de 20 ans les premiers Contrôleurs de gestion Homo Sapiens (homme savant) font leur apparition dans un environnement turbulent dans lequel le rythme du changement s’accélère, le cycle de vie des produits se réduit et les transactions se complexifient.

Ils sont les précurseurs directs du contrôleur de gestion moderne de demain.

Ils commencent à cultiver la mise en place de KPI adaptés aux nouveaux objectifs stratégiques de leur communauté ; à savoir la recherche de flexibilité, de réactivité et d’innovation.

C’est surtout dans le domaine de l’art de s’adapter à l’innovation et à l’augmentation exponentielle des données qu’il se distingue de ses ancêtres :

Les contrôleurs de gestion Homo sapiens font parfois face aux réticences de certains membres de la tribu qui ne croient pas en leur valeur ajoutée.

Pour contourner ces obstacles, un rattachement à une nouvelle tribu se développe parfois.

Le contrôle de gestion n’est plus intégralement rattaché à la tribu Direction financière, mais chaque tribu métier possède son propre contrôleur de gestion : on a ainsi un contrôle de gestion commercial, un contrôle de gestion industriel, un contrôle de gestion du système d’information…

Ils s’y sédentarisent et habitent dans les villages avec les métiers où ils ne sont plus considérés comme l’œil de Moscou et ont accès aux informations opérationnelles. Dans certaines tribus, ce sont des ingénieurs qui sont formés à la gestion qui occupent ces postes. Ils sont parfois jugés plus pertinents et dotés d’une plus grande légitimité car ils ont la maîtrise technique du métier. Ce changement de positionnement a contribué à améliorer leur crédibilité

C’est alors le début du néolithique (âge de la pierre polie), dans laquelle le contrôleur de gestion Homo sapiens doit mettre à profit son rôle de conseil, au-delà du contrôle et du pilotage de la performance économique qu’il exerçait jusqu’à présent. Son savoir-faire repose de plus en plus sur des compétences hybrides qui contribuent à réconcilier les deux tribus de la Finance et des Opérations.

On distingue alors deux profils de bipèdes Contrôleurs de gestion :

Le contrôleur de gestion Homo sapiens devient progressivement un artisan clé d’aide à la décision et force de proposition pour orienter des choix souvent stratégiques.

Passé maître dans la façon de tisser et cultiver des liens au contact des tribus métiers afin de leur faire prendre en compte la dimension et les enjeux financiers, il se positionne comme Business partner.

Le contrôleur de gestion expert de l’âge du feu, « gardien du temple » ou « garde-fou » au sens de Lambert et Sponem, évolue vers un métier de Business Partner avec pour principales missions de :

La maîtrise des outils informatiques, la montée en compétences sur des sujets opérationnels et métiers, la recherche de valeur ajoutée constituent les fondamentaux du développement des premières grandes civilisations de Finance Business Partner et permettent au Contrôleur de gestion d’être et de rester un allié incontournable et essentiel à la tribu, notamment dans tout l’Occident.

Ainsi s’achève la Préhistoire du Contrôleur de gestion et….. c’est maintenant que l’Histoire commence…

Modes de travail dans le conseil - Le jour d'après

L’objectif de ce dossier est de faire un bilan éclairé de la manière dont notre cabinet s’est adapté lors de la crise sanitaire de 2020 et fournir un guide de bonnes pratiques à destination de l’ensemble de nos collaborateurs et de notre écosystème.

Ce dossier est scindé en 2 grandes parties :

25 janvier 2021

– 1 minute de lecture

Séverin Legras

Directeur Agilité, Projets & Produits

L’objectif de ce dossier est de faire un bilan éclairé de la manière dont notre cabinet s’est adapté lors de la crise sanitaire de 2020 et fournir un guide de bonnes pratiques à destination de l’ensemble de nos collaborateurs et de notre écosystème.

Ce dossier est scindé en 2 grandes parties :

La crise liée à la COVID-19 a bouleversé la manière de travailler pour toutes les entreprises. Notre domaine d’activité – le Conseil en Management – n’a pas été épargné, même si nous avions déjà certaines habitudes qui nous ont permis de nous adapter rapidement.

Si, lors de cette crise, le télétravail a beaucoup été évoqué, dans le monde du Conseil, ce point précis n’est pas forcément au cœur de la problématique du fait de la distance imposée par notre mode de fonctionnement. Nous travaillons principalement pour nos clients et depuis leurs locaux. Ainsi même avant cette crise, les échanges entre collaborateurs d’un cabinet de conseil devaient être organisés. Nous pouvons considérer que, vu du cabinet, les collaborateurs travaillaient déjà à distance.

Nous étions donc relativement préparés pour ce qui concerne les interactions avec notre organisation et nos collègues, un peu moins dans nos missions du quotidien chez les clients.

L’enjeu réel dans le Conseil, mais aussi pour d’autres secteurs ou organisations, n’est pas d’organiser le télétravail, qui n’est finalement qu’un mode de travail différent avec des avantages et des inconvénients, mais de faire en sorte que le travail à distance soit combiné le mieux possible avec le travail en présentiel. L’objectif, une fois la crise terminée, est d’identifier clairement les activités adaptées au travail à distance et celles qui nécessitent une présence sur site, afin de trouver un équilibre pérenne entre ces deux modalités.

Nous avons souhaité rédiger et partager la synthèse de nos apprentissages depuis le premier confinement, ainsi qu’un recueil des pratiques et expérimentations que nous avons menées ou que nous souhaitons mener dans les mois à venir.

Formation certifiante Scrum Master

14 novembre 2020

– 1 minute de lecture

Séverin Legras

Directeur Agilité, Projets & Produits

27 & 28 Février 2017

Tarif : 1 200 € (pour les deux jours)

Lieu : Rhapsodies Conseil – 43, rue de Liège – Paris

L’Agilité s’appuie sur une démarche itérative incrémentale ainsi que sur l’auto-organisation des équipes. Cette formation pratique de deux jours vous permettra d’appréhender les principes liés à la construction de produit Agile, ainsi que la mise en pratique de Scrum.

Vous apprendrez à organiser le travail des acteurs métiers, des managers et des équipes de développement au travers de mises en situation.

A l’issue de la formation, une certification Scrum Master (PSM I) via un QCM en ligne vous est proposée.

Séverin Legras

Senior Manager

Tél : 01 44 70 16 16

DSI : Livrer plus de valeur pour moins d'argent ? oui, mais comment ?

78% des DSI estiment que la pandémie a eu un impact « grave ou majeur » sur leur organisation.

12 novembre 2020

– 6 min de lecture

Séverin Legras

Directeur Agilité, Projets & Produits

Gartner estime que les budgets des DSI vont baisser de 8% en 2020 par rapport à 2019.

Dans ce contexte, c’est toujours la même sempiternelle question qui revient : comment faire plus quand on a moins d’argent ?

Si la réponse à cette question était si simple, quelqu’un en aurait fait une méthode et serait devenu probablement très riche en très peu de temps.

Pas de solution miracle donc, mais peut-être des pistes de solutions à chercher dans les modes de fonctionnement de certaines équipes.

Il s’agit ici d’optimiser les processus, de standardiser et d’automatiser au maximum pour réduire les coûts. L’approche Lean et ses dérivés dans l’industrie, l’IT ou le Management contient tout un tas de méthodes pour arriver à cet objectif. Cet article à ce sujet est très intéressant : “Sorry, But Lean Is About Cost Reduction…” et identifie certaines pistes :

Vous noterez que cet article au titre provocateur insiste finalement sur le fait que l’approche Lean n’a pas pour seul but de réduire les coûts, mais permet de le faire si on l’adresse de manière globale et intelligente.

Sur ce point, considérer qu’il est possible de réduire les coûts en supprimant des postes et en demandant toujours plus aux employés a peu de chance d’être rentable. Les coûts cachés ne sont pas loin : augmentation du turnover, de l’absentéisme, désengagement.

Par exemple, cette étude montre qu’une implémentation d’une approche Lean qui ne serait centrée que sur les aspects méthodologiques au détriment des aspects humains peut conduire à une augmentation de 82% du nombre d’arrêts maladie et de 62% de leur fréquence moyenne. En effet, une culture du process à outrance peut conduire à une diminution de l’autonomie et du contenu cognitif du travail, deux facteurs jouant sur la motivation intrinsèque du travailleur comme nous le rappelle Dan Pink dans cette vidéo “la vérité sur ce qui nous motive”.

Vous connaissez les 4 valeurs du Manifeste Agile ? Normalement oui.

Vous connaissez les 12 principes sous-jacents ? Moins sûr n’est-ce pas ?

Je les relisais récemment et l’un d’entre eux me semble totalement aligné avec le thème de cet article : La simplicité – c’est-à-dire l’art de minimiser la quantité de travail inutile – est essentielle.

Apprendre à faire simple pour travailler moins et donc dépenser moins, vous en avez forcément entendu parler.

Innovation frugale vous connaissez ? Allez lire cet article où Navi Radjou nous dit :

“L’objectif est également de faire des produits simples, robustes et durables. Et d’aller vite.”

Qu’est-ce qui nous empêche de faire pareil dans la DSI ?

Antoine de Saint-Exupéry annonçait d’ailleurs le Lean et l’Agilité avant l’heure :

Comment ? Dépenser moins en investissant ? Mais qu’est-ce qu’il raconte ?

Et pourtant : investir au début et régulièrement permet d’économiser sur la durée.

Pas le temps d’industrialiser les tests, il faut qu’on produise de la valeur, c’est notre PO qui l’a dit.

Expliquez donc à votre PO que produire du code sans automatiser les tests aujourd’hui est plus rapide et moins coûteux, mais qu’il est probable qu’il devra repayer une toute nouvelle application dans 3 ans quand celle-ci sera impossible à maintenir.

Nous pouvons regrouper toutes ces pratiques d’automatisation (des tests, des déploiements, de l’infrastructure) sous le terme chapeau de DevOps (je préfère parler de BizDevOps). Ces pratiques et outils nous servent à faire des économies :

Sans oublier que BizDevOps, c’est avant tout un mode de fonctionnement qui favorise les interactions et la collaboration. Qui n’a jamais entendu une phrase du type : « Mon job c’est développeur, …peu importe ce qui arrive …je développe » ? Phrase qui annonce de bien mauvaises nouvelles dans quelques sprints…

Cela fait plus de 10 ans que je travaille autour de l’agilité. Ce qui m’avait passionné dès le début, au-delà de l’amélioration des interactions et des relations humaines qui en découlent, c’est la priorisation par la valeur. Je ne sais pas combien j’ai fait d’ateliers avec des Product Owners (PO) pour les aider à appliquer ce principe si simple à énoncer, si difficile à mettre en œuvre.

Évidemment, aujourd’hui tout le monde est d’accord sur le principe de faire d’abord ce qui a le plus de valeur. Il y a 10 ou 20 ans, ce n’était pas si naturel, puisque de toute façon il fallait tout faire, alors pourquoi ne pas commencer par le plus facile, ou le plus difficile…

Avec mon équipe de coachs agiles, nous avons créé une école pour les PO d’une grande entreprise leader du e-commerce. Nous avons dédié un module entier d’½ journée à la valeur. Pas à la priorisation, mais à la représentation de la valeur. Car c’est un travail qui peut être extrêmement complexe. Il consiste à identifier les drivers ayant un impact sur la valeur et à les catégoriser : risques, valeur intrinsèque, valeur d’investissement, technologies…

En travaillant sur la priorisation du backlog, le processus de développement en agile permet donc, pour un coût constant, de livrer en premier des fonctionnalités qui génèrent plus de valeur.

Alistair Cockburn nous propose d’ailleurs la définition suivante :

“Agile is early delivery of Value and less bureaucracy”

Pour produire plus de valeur, il faut probablement développer sa compréhension des utilisateurs et des clients.

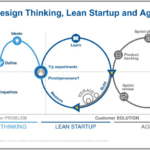

Et pour aller plus loin que cette simple phrase, j’aime beaucoup la combinaison des 3 approches Design Thinking + Lean Startup + Agile :

Si même le Gartner le dit…

La combinaison de ces 3 approches est pour moi indispensable dans la réussite d’un produit car on peut très facilement en arriver à développer vite et bien des fonctionnalités parfaitement inutiles. J’intègre tout cela dans tous mes accompagnements pour product owners et product managers.

Ce qui définit l’Agilité, c’est cette importance donnée à l’apport de valeur plus qu’à la réduction des coûts. Il y a bien sûr une recherche d’efficacité, mais surtout d’efficience.

Avec plusieurs années d’expérience derrière moi, une combinaison des 2 est probablement une bonne approche : optimiser au maximum ce qui va être répétitif (tests, déploiements…) et accélérer au maximum le processus de création de valeur (priorisation, less is more…).

Comme dans un bon cocktail, tout est question de dosage et de vision globale : pour avoir un système efficient, il se peut que certaines parties du système ne soient pas optimisées au maximum, générant de fait une capacité à innover et à créer plus de valeur.

Pour arriver à trouver ce bon dosage permettant de produire plus de valeur, plus vite et avec moins d’argent, vous avez probablement besoin d’une bonne équipe produit qui :

J’ai observé personnellement une équipe de 6 personnes (PO, UX, devs) produire en 6 semaines ce qu’une équipe de 12 n’avait pas réussi à finaliser en 6 mois.

Leur différence ? Probablement un peu plus d’expérience (et donc un TJM plus élevé coucou les fausses économies) et surtout une capacité à se poser les bonnes questions.

Rappelez-vous A. Einstein qui disait :

“Si j’avais une heure pour sauver le monde, je passerais 55 minutes à définir le problème et cinq minutes à trouver la solution.”

Attention je le répète : ceci n’est pas une solution miracle. Ca ne fonctionnera pas si votre organisation n’est pas collaborative, si vos métiers et vos IT ne savent pas se parler, si votre management met des bâtons dans les roues plutôt que d’aider les équipes de dev. Mais si vous prenez maintenant ce chemin, ce sera toujours mieux que la situation actuelle. C’est dans les situations de crise que l’Homme est le plus innovant.

Alors faites comme Indy : lancez-vous.

Téléchargez notre livre blanc Continuous Organization.

Crédit photo :